Retrato de una mujer joven llamada "la Bella"

Fecha: c. 1518-20

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 95 x 80 cm

Úbicacion: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Palma el Viejo nació en Serina, una localidad próxima a la ciudad de Bérgamo, pero desarrolló toda su carrera en Venecia, donde está documentado ya en 1510. En sus primeros trabajos se ha reconocido el estilo de Andrea Pevitali, artista de Bérgamo con quien pudo haber estudiado. En el repertorio de Palma el Viejo hay dos temas que destacan sobre todos los demás, se trata de las Sagradas Conversaciones y de las figuras femeninas pintadas sensualmente y presentadas al espectador de medio cuerpo. El Museo Thyssen-Bornemisza conserva en su colección ejemplos significativos de ambos temas del periodo de madurez de Palma el Viejo. Vasari sobre estas pinturas nos dice que, aunque no fueron excelentes, las obras de Palma reflejan conceptos positivos, pues «retrataba mucho la parte más real y natural de los hombres». Vasari le alaba especialmente por el colorido, que usó «con suma gracia y orden», y en el que se aprecia una uniformidad y unos matices que, según el crítico, superan al dibujo.

Este lienzo, en el que Palma sintetiza características distintivas de la pintura veneciana del Renacimiento, es, dentro de su grupo de figuras, una de sus composiciones más hermosas y conseguidas. La obra estuvo en la colección Sciarra-Colona de Roma, donde estaba atribuida a Tiziano; es más, antiguamente se la conocía como «la bella de Tiziano ». De la colección romana la pintura pasó a la del barón Édouard de Rothschild, que la instaló en el Château Ferrières, permaneciendo en esta familia hasta 1958, cuando fue adquirida al barón Guy de Rothschild para la colección de Villa Favorita.

Palma coloca a esta mujer en un interior del que se percibe parte de una arquitectura en el ángulo superior derecho y un sencillo pretil escalonado por donde se asoma. Ambos elementos delimitan el espacio donde el artista sitúa a esta joven de medio cuerpo y que gira su cabeza hacia el espectador, al que mira con fijeza. La luz va modelando con precisión su rostro y su cuerpo, y el pintor logra suaves tonalidades para las pálidas carnaciones de sus hombros, cara y manos. Esta piel blanquecina que casi se funde con la escotada camisa, contrasta con las generosas telas verdes y azules con las que se viste la muchacha, y que se pliegan originando multitud de arrugas sobre el poyete de piedra donde descansan. Las mangas bicolores, rojas y blancas, se tejen consiguiendo cuatro elegantes combinaciones con distintos dibujos, los cuales conducen a unas manos, redondeadas, que centran nuestra atención en dos elementos: un pequeño recipiente que parece contener finas cadenas y el largo y aclarado cabello de la mujer, una parte del cual cae sobre el hombro y es recogido con suavidad por los dedos.

El modelo que Palma utilizó para este prototipo nos remite a Tiziano y a sus alegorías. Concretamente la atribución de esta pintura a Tiziano se debió, en parte, a su parecido con una de las figuras del Amor sacro y el Amor profano de la Galleria Borghese de Roma. Este tipo de mujer lo encontramos ya en obras tempranas del artista, como La dama en azul del Kunsthistorisches Museum de Viena, fechada hacia 1512- 1514. Estos bustos, en los que las muchachas lucen amplios escotes, y la sensualidad que muestran, tanto en las posturas como en los gestos y en la mirada, han hecho pensar a la crítica que tal vez pudieran ser modelos que simplemente reflejaran un canon de belleza vinculado a su tiempo, no excluyéndose como fuente de inspiración las famosas cortesanas venecianas. Sin embargo, algunos de los elementos que se incluyen en esta obra, como el recipiente con joyas, y el hecho de que la hermosa mujer lleve una de sus manos al cabello, abrió la posibilidad a que la pintura fuera una alusión a la vanidad.

Otro detalle de este lienzo que también ha dado pie a la interpretación de la figura es el relieve que aparece en el ángulo superior derecho, donde un jinete pisotea a un hombre desnudo, que se ha explicado como un testigo del gusto clásico o como un elemento vinculado a la vanidad, entre otras lecturas. Las iniciales mayúsculas que se esculpen en la piedra, en el ángulo inferior izquierdo, no han podido descifrarse. Tal vez ellas sean la clave para interpretar el tema o desvelar la identidad de la dama«La. Bella» se ha fechado hacia 1518-1520

Maribel Alonso Perez

30 mayo 2012

Retrato de una mujer joven llamada "la Bella"

Fecha: c. 1518-20

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 95 x 80 cm

Úbicacion: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Palma el Viejo nació en Serina, una localidad próxima a la ciudad de Bérgamo, pero desarrolló toda su carrera en Venecia, donde está documentado ya en 1510. En sus primeros trabajos se ha reconocido el estilo de Andrea Pevitali, artista de Bérgamo con quien pudo haber estudiado. En el repertorio de Palma el Viejo hay dos temas que destacan sobre todos los demás, se trata de las Sagradas Conversaciones y de las figuras femeninas pintadas sensualmente y presentadas al espectador de medio cuerpo. El Museo Thyssen-Bornemisza conserva en su colección ejemplos significativos de ambos temas del periodo de madurez de Palma el Viejo. Vasari sobre estas pinturas nos dice que, aunque no fueron excelentes, las obras de Palma reflejan conceptos positivos, pues «retrataba mucho la parte más real y natural de los hombres». Vasari le alaba especialmente por el colorido, que usó «con suma gracia y orden», y en el que se aprecia una uniformidad y unos matices que, según el crítico, superan al dibujo.

Este lienzo, en el que Palma sintetiza características distintivas de la pintura veneciana del Renacimiento, es, dentro de su grupo de figuras, una de sus composiciones más hermosas y conseguidas. La obra estuvo en la colección Sciarra-Colona de Roma, donde estaba atribuida a Tiziano; es más, antiguamente se la conocía como «la bella de Tiziano ». De la colección romana la pintura pasó a la del barón Édouard de Rothschild, que la instaló en el Château Ferrières, permaneciendo en esta familia hasta 1958, cuando fue adquirida al barón Guy de Rothschild para la colección de Villa Favorita.

Palma coloca a esta mujer en un interior del que se percibe parte de una arquitectura en el ángulo superior derecho y un sencillo pretil escalonado por donde se asoma. Ambos elementos delimitan el espacio donde el artista sitúa a esta joven de medio cuerpo y que gira su cabeza hacia el espectador, al que mira con fijeza. La luz va modelando con precisión su rostro y su cuerpo, y el pintor logra suaves tonalidades para las pálidas carnaciones de sus hombros, cara y manos. Esta piel blanquecina que casi se funde con la escotada camisa, contrasta con las generosas telas verdes y azules con las que se viste la muchacha, y que se pliegan originando multitud de arrugas sobre el poyete de piedra donde descansan. Las mangas bicolores, rojas y blancas, se tejen consiguiendo cuatro elegantes combinaciones con distintos dibujos, los cuales conducen a unas manos, redondeadas, que centran nuestra atención en dos elementos: un pequeño recipiente que parece contener finas cadenas y el largo y aclarado cabello de la mujer, una parte del cual cae sobre el hombro y es recogido con suavidad por los dedos.

El modelo que Palma utilizó para este prototipo nos remite a Tiziano y a sus alegorías. Concretamente la atribución de esta pintura a Tiziano se debió, en parte, a su parecido con una de las figuras del Amor sacro y el Amor profano de la Galleria Borghese de Roma. Este tipo de mujer lo encontramos ya en obras tempranas del artista, como La dama en azul del Kunsthistorisches Museum de Viena, fechada hacia 1512- 1514. Estos bustos, en los que las muchachas lucen amplios escotes, y la sensualidad que muestran, tanto en las posturas como en los gestos y en la mirada, han hecho pensar a la crítica que tal vez pudieran ser modelos que simplemente reflejaran un canon de belleza vinculado a su tiempo, no excluyéndose como fuente de inspiración las famosas cortesanas venecianas. Sin embargo, algunos de los elementos que se incluyen en esta obra, como el recipiente con joyas, y el hecho de que la hermosa mujer lleve una de sus manos al cabello, abrió la posibilidad a que la pintura fuera una alusión a la vanidad.

Otro detalle de este lienzo que también ha dado pie a la interpretación de la figura es el relieve que aparece en el ángulo superior derecho, donde un jinete pisotea a un hombre desnudo, que se ha explicado como un testigo del gusto clásico o como un elemento vinculado a la vanidad, entre otras lecturas. Las iniciales mayúsculas que se esculpen en la piedra, en el ángulo inferior izquierdo, no han podido descifrarse. Tal vez ellas sean la clave para interpretar el tema o desvelar la identidad de la dama«La. Bella» se ha fechado hacia 1518-1520

Maribel Alonso Perez

30 mayo 2012

“Retrato de viejo pescador” (Málaga, 1895)

Óleo sobre lienzo, 83 x 62′5 cm

Abadía de Montserrat.

Esta pintura constituye, junto al lienzo “Ciencia y caridad”, la mayor obra maestra del primer Picasso, el de los años de formación y adolescencia. Así, casi todas las monografías que abarcan los años jóvenes de Picasso incluyen una ilustración de la pintura que ahora se expone en Málaga. Además, está acompañada por el óleo del Museo Picasso de Barcelona en el que Picasso también retrató en aquel verano malagueño al mismo modelo, un pescador apellidado Salmerón.

Picasso - (Pablo Ruiz Picasso). España. (1881-1973)

Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, hijo de María Picasso López y del profesor de arte José Ruiz Blasco. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, sorprendiendo a sus profesores por su rapidez e intuición: un desnudo masculino, realizado en un solo día, cuando disponía de todo un mes, le abrió las puertas.

Se trasladó a Madrid, para ingresar en San Fernando, pero se escapa a Toledo para admirar y saborear a El Greco, recién descubierto. En abril de 1899 vuelve a Barcelona y se confronta a la vanguardia modernista, aquella horda de rebeldes, hedonistas y vitales, que leen a Nietzsche y escuchan a Wagner. Se llaman Rusiñol, Casas, Utrillo.

Se traslada a París y elige, como maestros a Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne. Acierta al escoger su nombre de guerra (con dos eses, como Matisse, Poussin o Rousseau), y acierta al emigrar a otra patria. La obra de Picasso fue evolucionando en el tiempo permitiendo clasificarla en periodo azul, periodo rosa y cubismo analítico y sintético.

Maribel Alonso Perez

30 mayo 2012

“Retrato de viejo pescador” (Málaga, 1895)

Óleo sobre lienzo, 83 x 62′5 cm

Abadía de Montserrat.

Esta pintura constituye, junto al lienzo “Ciencia y caridad”, la mayor obra maestra del primer Picasso, el de los años de formación y adolescencia. Así, casi todas las monografías que abarcan los años jóvenes de Picasso incluyen una ilustración de la pintura que ahora se expone en Málaga. Además, está acompañada por el óleo del Museo Picasso de Barcelona en el que Picasso también retrató en aquel verano malagueño al mismo modelo, un pescador apellidado Salmerón.

Picasso - (Pablo Ruiz Picasso). España. (1881-1973)

Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, hijo de María Picasso López y del profesor de arte José Ruiz Blasco. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, sorprendiendo a sus profesores por su rapidez e intuición: un desnudo masculino, realizado en un solo día, cuando disponía de todo un mes, le abrió las puertas.

Se trasladó a Madrid, para ingresar en San Fernando, pero se escapa a Toledo para admirar y saborear a El Greco, recién descubierto. En abril de 1899 vuelve a Barcelona y se confronta a la vanguardia modernista, aquella horda de rebeldes, hedonistas y vitales, que leen a Nietzsche y escuchan a Wagner. Se llaman Rusiñol, Casas, Utrillo.

Se traslada a París y elige, como maestros a Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne. Acierta al escoger su nombre de guerra (con dos eses, como Matisse, Poussin o Rousseau), y acierta al emigrar a otra patria. La obra de Picasso fue evolucionando en el tiempo permitiendo clasificarla en periodo azul, periodo rosa y cubismo analítico y sintético.

Maribel Alonso Perez

30 mayo 2012

Bote Abandonado 1850

Óleo sobre cartón.

Medidas: 28 x 43,2 cm

Museo Thyssen-Bornemisza.

Frederic

Church, uno de los principales paisajistas de la Escuela del río

Hudson, nos ha dejado una excepcional galería de imágenes tanto de su

país como de las diferentes tierras exóticas a las que viajó a lo largo

de su vida. Durante el verano de 1850 Church visitó por primera vez

Mount Desert Island, un lugar frecuentado por artistas antes del auge

del turismo masivoTras. un largo viaje, primero en tren a través de

Vermont y New Hampshire y a continuación a bordo de un barco de vapor y

de una goleta, el artista llegó a esta pequeña isla de la costa

atlántica de Maine. Durante su estancia realizó numerosos dibujos y

apuntes al óleo, entre los que se encuentra este poético Bote abandonado,

fruto de la observación directa de la costa. En su crónica de este

viaje, en la que relata las impresiones que le produjeron tanto la isla

como sus habitantes irlandeses, Church menciona que una mañana de niebla

pintó «el casco de un bote y algunas rocas»

El.

pequeño bote, representado de forma muy minuciosa en primer plano,

adquiere proporciones gigantescas ocupando gran parte de la composición.

Al fondo, en un mar de horizonte brumoso, dos parejas pasean en una

pequeña barca. Seguramente el artista tomó como punto de partida los

apuntes realizados por su maestro Thomas Cole durante sus estancias en

la costa de Maine en las décadas anteriores. AsimismoChurch, coincide

con Fitz Henry Lane en la admiración por la luminosidad difusa y las

frecuentes neblinas de la isla para representar las asociaciones

románticas del lugar. En Picturesque America, una publicación

editada por el escritor William Cullen Bryant para difundir las

maravillas de las tierras americanas, se puede leer sobre Mount Desert

Island: «Es un placer único el sentarse en un promontorio rocoso, en un

día en que la niebla y el sol rivalizan por su supremacía, y mirar las

imágenes que la niebla hace y deshace»

Además,.

como apunta John Wilmerding, la pintura tiene «un contenido narrativo

implícito en el bote abandonado», que puede interpretarse como una

metáfora de la condición humana, según la costumbre de representar

recipientes vacíos como símbolos del viaje de la vida. Por su parte,

Katherine EManthorne. relaciona esta obra con la publicación en 1851 de Moby Dick

de Herman Melville, una novela sobre los balleneros de Nueva Inglaterra

que demuestra la sintonía del artista con los intereses del público.

A

su regreso a Nueva York, Church expuso en la National Academy of

Design, en la American Art-Union y en la Pennsylvania Academy of the

Fine Arts. Con este motivo el New York Daily Tribune destacó el

especial éxito de «una pequeña pintura representando un bote viejo

varado en la costa y con la niebla deslizándose sobre el mar»

Maribel Alonso Perez

27 mayo 2012

Bote Abandonado 1850

Óleo sobre cartón.

Medidas: 28 x 43,2 cm

Museo Thyssen-Bornemisza.

Frederic

Church, uno de los principales paisajistas de la Escuela del río

Hudson, nos ha dejado una excepcional galería de imágenes tanto de su

país como de las diferentes tierras exóticas a las que viajó a lo largo

de su vida. Durante el verano de 1850 Church visitó por primera vez

Mount Desert Island, un lugar frecuentado por artistas antes del auge

del turismo masivoTras. un largo viaje, primero en tren a través de

Vermont y New Hampshire y a continuación a bordo de un barco de vapor y

de una goleta, el artista llegó a esta pequeña isla de la costa

atlántica de Maine. Durante su estancia realizó numerosos dibujos y

apuntes al óleo, entre los que se encuentra este poético Bote abandonado,

fruto de la observación directa de la costa. En su crónica de este

viaje, en la que relata las impresiones que le produjeron tanto la isla

como sus habitantes irlandeses, Church menciona que una mañana de niebla

pintó «el casco de un bote y algunas rocas»

El.

pequeño bote, representado de forma muy minuciosa en primer plano,

adquiere proporciones gigantescas ocupando gran parte de la composición.

Al fondo, en un mar de horizonte brumoso, dos parejas pasean en una

pequeña barca. Seguramente el artista tomó como punto de partida los

apuntes realizados por su maestro Thomas Cole durante sus estancias en

la costa de Maine en las décadas anteriores. AsimismoChurch, coincide

con Fitz Henry Lane en la admiración por la luminosidad difusa y las

frecuentes neblinas de la isla para representar las asociaciones

románticas del lugar. En Picturesque America, una publicación

editada por el escritor William Cullen Bryant para difundir las

maravillas de las tierras americanas, se puede leer sobre Mount Desert

Island: «Es un placer único el sentarse en un promontorio rocoso, en un

día en que la niebla y el sol rivalizan por su supremacía, y mirar las

imágenes que la niebla hace y deshace»

Además,.

como apunta John Wilmerding, la pintura tiene «un contenido narrativo

implícito en el bote abandonado», que puede interpretarse como una

metáfora de la condición humana, según la costumbre de representar

recipientes vacíos como símbolos del viaje de la vida. Por su parte,

Katherine EManthorne. relaciona esta obra con la publicación en 1851 de Moby Dick

de Herman Melville, una novela sobre los balleneros de Nueva Inglaterra

que demuestra la sintonía del artista con los intereses del público.

A

su regreso a Nueva York, Church expuso en la National Academy of

Design, en la American Art-Union y en la Pennsylvania Academy of the

Fine Arts. Con este motivo el New York Daily Tribune destacó el

especial éxito de «una pequeña pintura representando un bote viejo

varado en la costa y con la niebla deslizándose sobre el mar»

Maribel Alonso Perez

27 mayo 2012

Joven Mendigo

Año: 1650

Oleo sobre lienzo 134 x 110 cm

Museo de Louvre de Paris

Joven

mendigo o El mendigo es una obra de Bartolomé Esteban Murillo adaptada

hacia 1650. Se trata de un óleo sobre lienzo que mide 134 cm de alto por

110 de ancho. Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre de París,

Francia, donde se exhibe con el título de Le Jeune Mendiant. Fue

adquirido en 1782 para las colecciones reales de Luis XVI.

El pintor sevillano Murillo es conocido ante todo por su pintura

religiosa. Pero, como otros pintores barrocos españoles (Ribera,

Velázquez), también realizó obras realistas. Entre ellas están los

mendigos o pilluelos, bien en escenas, bien solos. El realismo no le

impide presentarlos de forma amable, con la gracia propia de Murillo,

sin expresar dolor o miseria. Se ha apuntado la posibilidad de que esta

obra fuera un encargo de mercaderes extranjeros en Sevilla, dado el

gusto flamenco por las obras de género que reflejan la vida cotidiana.

Igualmente, se ha indicado la posibilidad de que se pintara por

influencia de los franciscanos, para quien Murillo solía trabajar, y sus

teorías sobre la caridad.

La primera

de estas representaciones de estos golfillos urbanos es este Joven

mendigo del Louvre. Aparece un mendigo vestido con harapos, que se

concentra en su ropa apretada entre las manos. Se cree que está

despiojándose. Tiene los pies sucios. Puede ser un mendigo o más bien un

pícaro de los que aparecen en las novelas el Lazarillo de Tormes (1511)

o las Ejemplares de Cervantes (1613).

Por todo acompañamiento, Murillo pinta un cántaro de barro y un cesto

con manzanas. En el suelo, restos de camarones u otros crustáceos.

Forman un bodegón por sí mismos. Gracias a ellos, demuestra su gran

capacidad para pintar diferenciadamente materiales y texturas. Mendigo

La escena está iluminada con un fuerte claroscuro propio de la época

barroca, de influencia caravagista. La luz proviene de la ventana que

queda a la izquierda e incide plenamente en el cuerpo sentado del chico,

dejando en penumbra el resto de la estancia.

La

composición está dominada por ejes diagonales, lo cual es típicamente

barroco. En cuanto al cromatismo, dominan los colores amarillentos y

castaños, desde los más claros hasta los oscuros, casi negros.

Maribel Alonso Perez

27 mayo 2012

Joven Mendigo

Año: 1650

Oleo sobre lienzo 134 x 110 cm

Museo de Louvre de Paris

Joven

mendigo o El mendigo es una obra de Bartolomé Esteban Murillo adaptada

hacia 1650. Se trata de un óleo sobre lienzo que mide 134 cm de alto por

110 de ancho. Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre de París,

Francia, donde se exhibe con el título de Le Jeune Mendiant. Fue

adquirido en 1782 para las colecciones reales de Luis XVI.

El pintor sevillano Murillo es conocido ante todo por su pintura

religiosa. Pero, como otros pintores barrocos españoles (Ribera,

Velázquez), también realizó obras realistas. Entre ellas están los

mendigos o pilluelos, bien en escenas, bien solos. El realismo no le

impide presentarlos de forma amable, con la gracia propia de Murillo,

sin expresar dolor o miseria. Se ha apuntado la posibilidad de que esta

obra fuera un encargo de mercaderes extranjeros en Sevilla, dado el

gusto flamenco por las obras de género que reflejan la vida cotidiana.

Igualmente, se ha indicado la posibilidad de que se pintara por

influencia de los franciscanos, para quien Murillo solía trabajar, y sus

teorías sobre la caridad.

La primera

de estas representaciones de estos golfillos urbanos es este Joven

mendigo del Louvre. Aparece un mendigo vestido con harapos, que se

concentra en su ropa apretada entre las manos. Se cree que está

despiojándose. Tiene los pies sucios. Puede ser un mendigo o más bien un

pícaro de los que aparecen en las novelas el Lazarillo de Tormes (1511)

o las Ejemplares de Cervantes (1613).

Por todo acompañamiento, Murillo pinta un cántaro de barro y un cesto

con manzanas. En el suelo, restos de camarones u otros crustáceos.

Forman un bodegón por sí mismos. Gracias a ellos, demuestra su gran

capacidad para pintar diferenciadamente materiales y texturas. Mendigo

La escena está iluminada con un fuerte claroscuro propio de la época

barroca, de influencia caravagista. La luz proviene de la ventana que

queda a la izquierda e incide plenamente en el cuerpo sentado del chico,

dejando en penumbra el resto de la estancia.

La

composición está dominada por ejes diagonales, lo cual es típicamente

barroco. En cuanto al cromatismo, dominan los colores amarillentos y

castaños, desde los más claros hasta los oscuros, casi negros.

Maribel Alonso Perez

27 mayo 2012

Autor:Murillo

Fecha:1670-75

Museo:Alte Pinakothek (Munich)

Características:123 x 102 cm.

Material:Oleo sobre lienzo

Estilo:Barroco Español

Mientras

que las primeras imágenes infantiles están caracterizadas por la

melancolía y el pesimismo -como puede apreciarse en el Niño

espulgándose- las imágenes de la década de 1660 gozan de vitalidad y

alegría de la manera que se muestra en estos Niños comiendo pastel,

también denominados Niños comiendo de una tartera. La glotonería

caracteriza buen parte de estas imágenes -véase Niños comiendo melón y

uvas- realizadas al aire libre y bañadas por un elegante luminosidad que

acentúa el aspecto atmosférico de la composición.

Una vez más Murillo

vuelve a destacar como pintor de gestos y actitudes, centrándose aquí en

la alegría sonriente del pequeño que mira como su compañero se lleva el

pastel a la boca, acción que también contempla el perrillo que les

acompaña. El naturalismo que define toda la composición se manifiesta

con mayor fuerza en el cesto de frutas y el pan que aparecen en primer

plano, una muestra más de cómo los pequeños consiguen sus alimentos a

pesar de sus ropajes raídos y sus pies descalzos. El seguro dibujo es

superado por la rápida y vivaz pincelada, empleando unas tonalidades

cálidas que refuerzan el aspecto jovial de la escena. La composición

está organizada a través de diagonales paralelas que otorgan el aspecto

barroco al conjunto.

Maribel Alonso Perez

25 mayo 2012

Autor:Murillo

Fecha:1670-75

Museo:Alte Pinakothek (Munich)

Características:123 x 102 cm.

Material:Oleo sobre lienzo

Estilo:Barroco Español

Mientras

que las primeras imágenes infantiles están caracterizadas por la

melancolía y el pesimismo -como puede apreciarse en el Niño

espulgándose- las imágenes de la década de 1660 gozan de vitalidad y

alegría de la manera que se muestra en estos Niños comiendo pastel,

también denominados Niños comiendo de una tartera. La glotonería

caracteriza buen parte de estas imágenes -véase Niños comiendo melón y

uvas- realizadas al aire libre y bañadas por un elegante luminosidad que

acentúa el aspecto atmosférico de la composición.

Una vez más Murillo

vuelve a destacar como pintor de gestos y actitudes, centrándose aquí en

la alegría sonriente del pequeño que mira como su compañero se lleva el

pastel a la boca, acción que también contempla el perrillo que les

acompaña. El naturalismo que define toda la composición se manifiesta

con mayor fuerza en el cesto de frutas y el pan que aparecen en primer

plano, una muestra más de cómo los pequeños consiguen sus alimentos a

pesar de sus ropajes raídos y sus pies descalzos. El seguro dibujo es

superado por la rápida y vivaz pincelada, empleando unas tonalidades

cálidas que refuerzan el aspecto jovial de la escena. La composición

está organizada a través de diagonales paralelas que otorgan el aspecto

barroco al conjunto.

Maribel Alonso Perez

25 mayo 2012

Joan Miró

Joan

Miró, fue un artista muy imaginativo y original, muy influenciado

pictóricamente por el surrealismo. Miró también experimentó con otros

medios artísticos, como grabados y litografías, a los que se dedicó en

la década de 1950.

También realizó

acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre, escultura,

escenografías teatrales y cartones para tapices. Sin embargo, las

creaciones que han tenido una mayor trascendencia, junto con su obra

pictórica, son sus esculturas cerámicas, entre las que destacan los

grandes murales cerámicos La pared de la Luna y La pared del Sol

(1957-1959) para el edificio de la UNESCO en París y el mural del

Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.

Joan Miró

Joan

Miró, fue un artista muy imaginativo y original, muy influenciado

pictóricamente por el surrealismo. Miró también experimentó con otros

medios artísticos, como grabados y litografías, a los que se dedicó en

la década de 1950.

También realizó

acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre, escultura,

escenografías teatrales y cartones para tapices. Sin embargo, las

creaciones que han tenido una mayor trascendencia, junto con su obra

pictórica, son sus esculturas cerámicas, entre las que destacan los

grandes murales cerámicos La pared de la Luna y La pared del Sol

(1957-1959) para el edificio de la UNESCO en París y el mural del

Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.

Las Escaleras en Arcos

Joan Miró. España. (1893-1983)

Nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y allí estudió en la Escuela

de Bellas Artes, para mas tarde estudiar en la academia de Francesc

Galí, pedagogo eminente, que aceptó las limitaciones gráficas del alumno

para potenciar su agudo sentido del color.

En 1919 viaja por primera vez a París. Conoce a Picasso, concluye su

Autorretrato que regala al amigo. Ya instalado en la capital del Sena y

de la revolución artística, libera su mundo interior conquistando una

nueva heterodoxia expresiva gracias al frecuente contacto con lo más

granado de la vanguardia del momento.

En 1929 contrajo matrimonio con con Pilar Huncosa en Ciutat de Mallorca,

con el tiempo vendría su hija Dolores, y, en 1930 expone en París sus

papiers collés que, pocos meses después, le valen la realización de

decorados y figurines para los ballets de Montecarlo.

Las Escaleras en Arcos

Joan Miró. España. (1893-1983)

Nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y allí estudió en la Escuela

de Bellas Artes, para mas tarde estudiar en la academia de Francesc

Galí, pedagogo eminente, que aceptó las limitaciones gráficas del alumno

para potenciar su agudo sentido del color.

En 1919 viaja por primera vez a París. Conoce a Picasso, concluye su

Autorretrato que regala al amigo. Ya instalado en la capital del Sena y

de la revolución artística, libera su mundo interior conquistando una

nueva heterodoxia expresiva gracias al frecuente contacto con lo más

granado de la vanguardia del momento.

En 1929 contrajo matrimonio con con Pilar Huncosa en Ciutat de Mallorca,

con el tiempo vendría su hija Dolores, y, en 1930 expone en París sus

papiers collés que, pocos meses después, le valen la realización de

decorados y figurines para los ballets de Montecarlo.

Escultura

Sus

obras recogen motivos extraídos del reino de la memoria y el

subconsciente con gran fantasía e imaginación, y que se hallan entre las

más originales del siglo XX.

El estilo

de Miró fue madurando bajo la influencia de los pintores y poetas

surrealistas. Miró parte de la memoria, de la fantasía y de lo

irracional para crear obras que son transposiciones visuales de la

poesía surrealista. La composición de sus obras se organiza sobre fondos

planos de tono neutro y están pintadas con una gama limitada de colores

brillantes, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. En ellas

se disponen sobre el lienzo, de modo arbitrario, siluetas de amebas

amorfas alternando con líneas acentuadas, puntos, rizos o plumas.

Escultura

Sus

obras recogen motivos extraídos del reino de la memoria y el

subconsciente con gran fantasía e imaginación, y que se hallan entre las

más originales del siglo XX.

El estilo

de Miró fue madurando bajo la influencia de los pintores y poetas

surrealistas. Miró parte de la memoria, de la fantasía y de lo

irracional para crear obras que son transposiciones visuales de la

poesía surrealista. La composición de sus obras se organiza sobre fondos

planos de tono neutro y están pintadas con una gama limitada de colores

brillantes, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. En ellas

se disponen sobre el lienzo, de modo arbitrario, siluetas de amebas

amorfas alternando con líneas acentuadas, puntos, rizos o plumas.

Signos y Constelaciones

Miró

también experimentó con otros medios artísticos, pero las creaciones

que han tenido mayor trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus

esculturas cerámicas, entre las que destacan los grandes murales.

Falleció el día de Navidad de 1983, a las tres de la tarde, en su domicilio palmesano de son Abrines.

Espero que la recoplización que he conseguido de este artista español sea de vuestro agrado

Signos y Constelaciones

Miró

también experimentó con otros medios artísticos, pero las creaciones

que han tenido mayor trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus

esculturas cerámicas, entre las que destacan los grandes murales.

Falleció el día de Navidad de 1983, a las tres de la tarde, en su domicilio palmesano de son Abrines.

Espero que la recoplización que he conseguido de este artista español sea de vuestro agrado

El Muro del Sol

Maribel Alonso Perez

25 mayo 2012

El Muro del Sol

Maribel Alonso Perez

25 mayo 2012

Alegoría del triunfo de Venus

(Allegoria del trionfo di Venere) Bronzino

Alegoría del triunfo de Venus

(Allegoria del trionfo di Venere) Bronzino,

hacia 1540-1550

Óleo sobre tabla

• Manierismo 116 cm × 146 cm

National Gallery de Londres, Londres, Reino Unido

Alegoría del triunfo de Venus (en italiano, Allegoria del trionfo di Venere),

también conocida como Alegoría con Venus y Cupido o Alegoría de la

Pasión, es una obra pictórica de Bronzino realizada posiblemente entre

los años 1540 a 1550, durante la corte del duque Cosme I de Médici. El

cuadro tiene una dimensión de 146 x 116 cm y se exhibe en el National

Gallery de Londres desde 1860, cuando fue comprado al coleccionista de

arte francés Edmund Beaucousin. Se le considera una composición

manierista, debido a su artificialidad y oposición al naturalismo,

asimismo como a los principios de belleza clásica defendidos durante el

Alto Renacimiento.

En él se representa a

Venus sosteniendo la manzana de la discordia en su mano izquierda, y

girando su cabeza para dar un beso a Cupido. El tema central de la

pintura es el erotismo o el amor prohibido, que acompañado por la

envidia y los celos producen consecuencias trágicas.

Personajes de la obra pictórica:

Venus

Es

el personaje central de la escena, y ejecuta la acción principal,

besando a Cupido en los labios y sugiriendo el tema de la lujuria y el

incesto. Sostiene en su mano derecha la flecha de su hijo en forma

triunfante, y en la izquierda la manzana dorada, que hace alusión al

juicio de Paris, donde él le obsequió la manzana de la discordia a

cambio del amor de la mujer más hermosa, Helena de Troya. Además está

acompañada por una pareja de tórtolas, típico emblema y animal de

compañía de la diosa.

Cupido

Es

también el personaje principal de la escena, y responde al beso de su

madre. Su mano derecha reposa sobre el pecho izquierdo de Venus, además

la abraza superando el cariño filial, y posiblemente convirtiéndose en

su amante.

Placer Loco

En

la parte derecha de la obra pictórica, la locura aparece personificada

por un putti o un niño, el cual sostiene con ambas manos pétalos de

rosas, con la aparente intención de arrojarlos sobre Venus y Cupido. En

su tobillo izquierdo lleva una pulsera de cascabeles y se ha

identificado una espina que atraviesa su pie derecho y por la cual no

expresa ninguna preocupación del posible dolor que le pueda causar.

Engaño

A

la derecha, justo detrás del Placer Loco está el engaño que posee el

rostro hermoso de una doncella, pero que su cuerpo es de una serpiente

que remata en forma de escorpión. Con una de sus manos esconde el

aguijón de su cola, y con la otra ofrece a los amantes un panal.

Padre Tiempo

El

tiempo aparece en la parte superior derecha y es representado como un

hombre de edad, con una notoria calvicie. A su espalda se logra ver un

reloj de tiempo que confirma la identidad de dicho personaje. El tiempo

está retirando la cortina para exponer la escena o tableau vivant que

está en desarrollo.

Olvido

En

la parte superior izquierda, tras el telón aparece el Olvido, a quien

le falta la parte superior de su cabeza, que según algunos eruditos

coincide a la parte del cráneo donde se encuentra la memoria.

Posiblemente el personaje quiere esconder la verdad o destapar la escena

de lujuria, sin embargo, el Padre Tiempo lo impide, «haciendo alusión a

los retardados efectos de la sífilis».

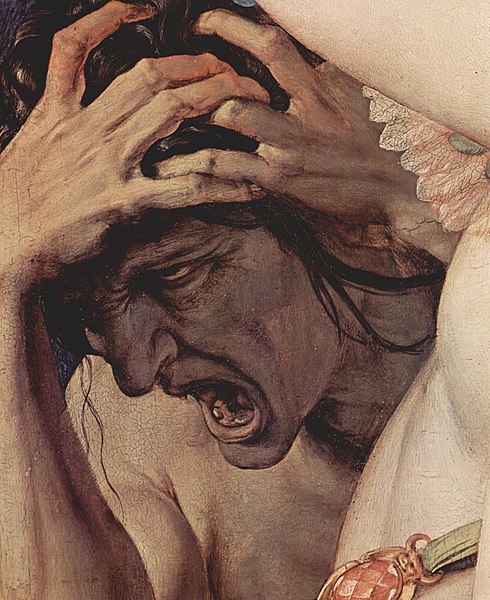

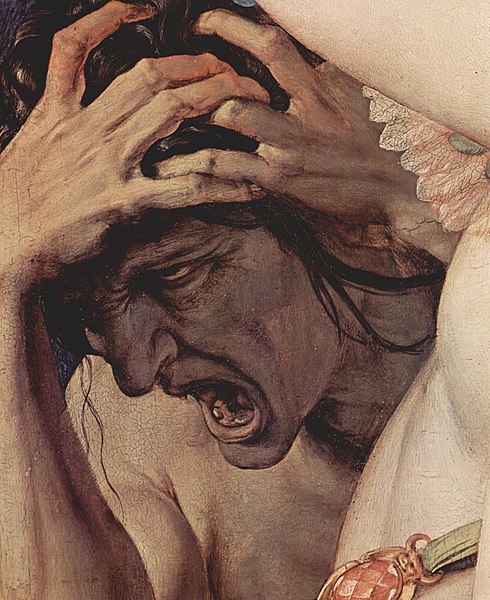

Detalle de la personificación de los Celos o la Sífilis en la obra pictórica.

Los Celos o la Sífilis

En

el lado izquierdo de la obra están posiblemente los Celos o la Sífilis,

los cuales están encarnados por un hombre que se lamenta y tira de su

cabello. Algunos estudiosos lo han identificado con la sífilis, debido a

que esta epidemia acechó Europa durante esa época.

Maribel Alonso Perez

21 mayo 2012

Detalle de la personificación de los Celos o la Sífilis en la obra pictórica.

Los Celos o la Sífilis

En

el lado izquierdo de la obra están posiblemente los Celos o la Sífilis,

los cuales están encarnados por un hombre que se lamenta y tira de su

cabello. Algunos estudiosos lo han identificado con la sífilis, debido a

que esta epidemia acechó Europa durante esa época.

Maribel Alonso Perez

21 mayo 2012